国王から貧民まで

活版印刷は、まさしく「世界を変えた発明」でした。

火薬や羅針盤など、国々の趨勢を決め、歴史を変えた発明品はたくさんあります。しかし、戦場や航海に出ない人々がその威力を味わうことは難しかったでしょう。一方、印刷物は国王から貧民まであらゆる人が手にします。社会のすべての階層に影響を与えて変化をもたらしたという点で、印刷技術は特別です。

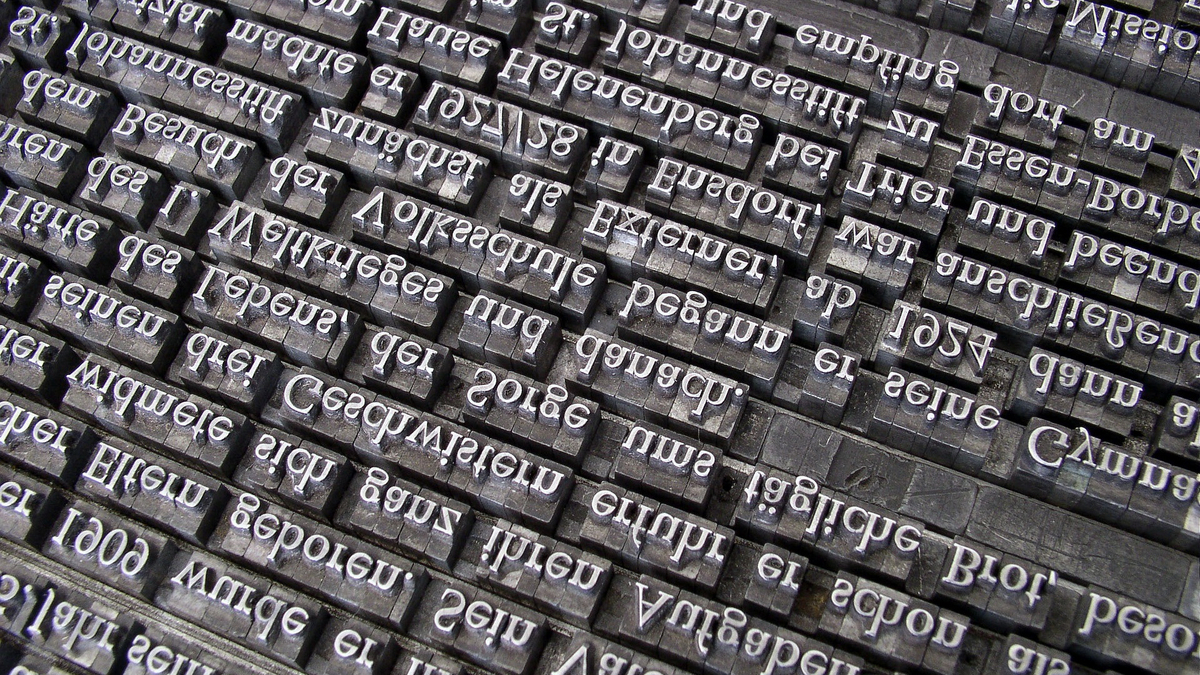

活版印刷の特徴は、あらかじめ「文字を刻んだ小さなハンコのようなもの」を大量に作っておく点です。このハンコのようなものを「可動活字」あるいは単に「活字」と呼びます。印刷したい文章に従って、この活字を専用の枠に並べます。この作業を「植字」あるいは「組み版」と呼びます。組み終わった版にインクを塗り、紙に押し付けることで、文章を印刷します。これが活版印刷のごく大雑把な仕組みです。

まず、①活字を組み換えれば、原理上、どんな文章でも印刷できること。また、②筆記よりも形の揃った美しい字を、筆記ほどの熟練を要さずに綴れること。何より、③手書きで写本を作るよりもずっと高速かつ安価に書物を大量生産できることが、活版印刷の利点でした。

活版印刷は、今を生きる私たちに直接繫がりのある発明です。20世紀後半というごく最近まで現役だったというだけではありません。今、私たちの目の前にある社会そのものが、活版印刷が発明されたからこそ誕生しえたのです。

高校の世界史をおさらいしましょう。

活版印刷は15世紀の半ばに、ドイツのヨハネス・グーテンベルクによって商用化されました。ビラや冊子を大量生産できるようになったことで、16世紀前半にマルティン・ルターは宗教改革に火をつけました。

もしも宗教改革がなければ、おそらくプロテスタントは生まれず、17世紀にピルグリム・ファーザーズが北米大陸に入植することもなく、イングランドで清教徒革命は起こらなかったでしょう。もしもそうなれば、18世紀後半にアメリカで独立戦争は起こらず、それに触発されたフランス革命も起きず、ナポレオン率いるフランス軍がヨーロッパの絶対王政の国々を蹂躙(じゅうりん)することもなく、民主主義や立憲君主制が広まることもなかったでしょう。19世紀、明治維新を起こした日本の指導者たちが、新しい国作りの手本としてヨーロッパの国々を参考にすることもなかったかもしれません。

さらに、もしも印刷技術がなければ科学技術の進歩がどれほど遅々としたものになっていたかを想像してください。

現在の日本で暮らす私たちの(それなりに)自由で豊かな生活に、活版印刷は無視できない影響を及ぼしたのです。

印刷前史① 粘土板、木簡、パピルス、そして紙へ

「ファイストスの円盤」という遺物があります。クレタ島で紀元前1600年ごろに制作された粘土板で、241文字の未解読の象形文字が刻まれています。注目すべきは、それらの文字が手書きではないという点です。記号を刻まれたハンコのようなものを押し当てることで、文章を綴っているのです[1]。

インクを使っておらず、組み版があるわけでもないので、ファイストスの円盤は厳密には「印刷」とは呼べないでしょう。しかし、それから約3000年後に商用化されるグーテンベルクの活版印刷に似たアイディアが、古代ギリシャではすでに生まれていたことが分かります。

そもそも第2章では、古代メソポタミアにおけるトークンの「型押し」から文字が生まれたという説を紹介しました。「ハンコのようなものを使えば記号をいくらでも複製できる」というアイディアを思いつくこと自体は、さほど難しいことではないのかもしれません。

印刷には、紙の存在も重要です。

中国では古くから竹簡や木簡が筆記媒体として用いられていました。日本もそれに倣い、古代には木簡を利用していました。古代エジプトでは紀元前3000年期の末頃にはパピルスに文字が記されるようになり[2]、それは古代ギリシャや古代ローマへと広まりました。

竹簡や木簡には、重くて取り回しが悪いという欠点があります。パピルスは植物の茎を叩き延ばしてシート状にしたものであり、強度に問題があります。保存性が悪いのはもちろん、冊子本(コデックス)の形に製本することが難しく、巻子本(スクロール)にするほかありませんでした。巻子本にはいくつも欠点があるのですが、とくに「読み返す際に、以前に読んだ箇所を探すのが面倒くさい」という点が致命的であり、長文の記録には向きません。

紙は中国が発祥です。

が、いつ発明されたのかは、はっきりとは分かりません

「紙」という漢字の部首が「くさかんむり」ではなく「いとへん」であることからも想像できる通り、この漢字はもともと、くず繭(まゆ)の絹をシート状に加工した筆記媒体を意味していたようです。見た目は紙に似ていますが、動物性繊維で作られたそれは、現代の植物性の紙とは別物です。絹製のシートと植物性の紙のどちらにも「紙」という漢字が当てられていたので、発明された明白な時期が分からないのです[3]。

紙を現代のように丈夫で軽く、扱いやすいものへと改良した人物の名前は歴史に残っています。1世紀末~2世紀初頭・後漢の時代に活躍した宦官・蔡倫(さいりん)と、彼が仕えた皇太后・鄧綏(とうすい)です。

紀元後75年に洛陽の宮廷に上がった蔡倫は、90年代には竹簡や木簡、絹布に代わる新たな筆記媒体として紙の研究を始めていたようです。彼は、水に浸した樹皮やぼろ布、麻などの植物繊維を叩いてどろどろのパルプ状にし、それを漉いて乾かすという製法を確立しました。それまでの職人が1日に数枚の紙を献上するのがやっとだったのに対し、蔡倫の製法であれば2000枚も献上できました[4]。

一方、紀元後81年に生まれた鄧綏は、現代風にいえば「ギフテッド」の女性だったようです。6歳で孔子の『書経』を理解し、子供のうちから『論語』や『詩経』を読破する才女でした。おまけに容姿も優れており、95年に後宮に上がったときには、背丈は7尺2寸(約162~168センチメートル)、驚くほどの美貌の持ち主だったとされています。

和帝はそんな彼女に心惹かれ、102年に皇后が亡くなると、新たな皇后に鄧綏を選びました。和帝が106年に崩御すると、鄧綏は摂政として采配を振るうようになり、以後15年に渡り国を治めました。

教育の重要性を認識していた鄧綏は、竹簡や木簡よりも扱いやすく安価な筆記媒体が必要であることも理解していました。彼女が属国(現在の中国西南部や朝鮮、ベトナムなど)から、貢物として紙を要求していたことが記録に残っています。

だからこそ、彼女は蔡倫に目を付けたのです。鄧綏は、王室の図書館「東館閣」の業務をつかさどる責任者に蔡倫を登用しました。さらに114年には蔡倫の官位を上げ、それまでの職務を免じて領土を封じました。

鄧綏は、蔡倫に製紙技術の研究を命じ、進捗状況を監視し、資金を援助しました。2人の共同プロジェクトにより、紙は文字を記すのに最適の媒体として完成したのです。

現代の私たちは、書籍はもちろんポストイットのメモやコンビニのレシート、トイレットペーパーに至るまで、紙に囲まれて生活しています。紙がこれほど身近で扱いやすい素材となったのは、蔡倫と鄧綏のおかげです。

121年に鄧綏が崩御すると、後ろ盾を失った蔡倫は政治闘争に敗れ、服毒自殺を余儀なくされました。

印刷前史② 活版印刷以前の書籍文化

現存する世界最古の印刷物は、日本にあります。(※ 厳密には、印刷年代を特定できる印刷物のうち、現存するもののなかで世界最古。)

奈良時代に印刷された「百万塔陀羅尼」です。

764年、称徳天皇(孝謙天皇)が国家安寧を願って、『無垢浄光陀羅尼経』という経典を100万枚印刷させ、木製の小さな三重の塔100万基の中に収め、全国の寺院に分置するよう命じたのです。完成までに5年8ヶ月を要し、157名の技術者が携わったとされています。このときに用いられた印刷技術は判然としません。木の板に経文を彫って印刷したという「木版印刷」説と、文字を銅版に鋳造して印刷したという「銅凸版」説の2説があり、いまだに決着がついていません[5]。

ともあれ、活版印刷が普及する以前の世界では、印刷といえば木版印刷が主流であり、とくに漢字文化圏では19世紀末ごろまで用いられました。アルファベットに比べて文字数が多いために、活版印刷では膨大な数の活字が必要になってしまうからです。日本の浮世絵版画は私たちにも身近な木版の印刷物でしょう。

図画を簡単に複製できる点は、木版印刷の強みです。ヨーロッパでも14世紀の末ごろには宗教画の木版印刷が盛んに行われるようになりました。さらに14~15世紀にはヴェネチアや南ドイツの一部地域で、木版印刷によるカルタの製造が無視できない規模の産業へと成長していたようです[6]。

一方、(図版ではなく)文章の複製には、活版印刷が生まれるまでは筆写が主流でした。写字生が1冊ずつ手作業で書き写して、写本を制作していたのです。とくにイスラム圏では手書きによる写本制作が花開きました。

610年ごろ、ムハンマドは神の啓示を受けてイスラム教を開きました。当初は口承で教義が伝えられていましたが、ムハンマドの義理の息子であり644年に3代目正統カリフに選ばれたウスマーンはこれを1冊の書物、すなわち『クルアーン』へと編纂しました。

ユダヤ教徒やキリスト教徒は、タナハや聖書を宇宙の最初から存在するものだとは考えません。預言者たちにより制作されたものだと考えます。仏教ではさらに踏み込んで、仏陀の言葉をそのまま記した経典はさほど多くありません。後世の宗教指導者が「仏陀の教えを要約するとこんな感じの意味になるよね」とまとめたものでも、正統な経典として扱われている例が珍しくありません。

ところが、イスラム教では『クルアーン』を永遠不滅であり、本質的に創造されたものではないと見做すのです[7]。唯一の神が何者かによって創造されたわけではないように、『クルアーン』の言葉も創造されたものではない、とイスラム教の神学者は考えます。

このような経典への信仰心が、イスラム圏での写本制作に火をつけました。

そもそも『クルアーン』とは「読誦すべきもの」という意味です。信者たちによる音読を前提とした書物であり、宗教施設の数だけ(もっと言えば信者の数だけ)コピーが必要だったのです。中世のキリスト教の教会が、しばしば平信徒に聖書の閲読を禁じたこととは対照的です。厳格な偶像崇拝の禁止も写本熱に拍車をかけました。神や聖人の姿を崇めることを禁じた結果、壁を『クルアーン』の言葉で飾るようになり、美しいカリグラフィーが発展し、優れた能書家たちを輩出しました。

830年にはアッバース朝のカリフ、アル=マームーンの命により、バグダッドに「知恵の館」という巨大図書館が建設されました。これは学校と翻訳局を合わせたような総合研究施設でした。カリフはエジプト、シリア、ペルシア、インドなどから稀覯本をかき集めるように命じ、さらに学者たちに帝国内での移動の自由を許しました。プトレマイオスの『アルマゲスト』を始め、プラトンやアリストテレスなどの古代ギリシャの文献までもが収集・蓄積されました。

中世後半のイスラム圏には、大きな町ならどこでも図書館がありました。たとえば10世紀末のカイロのアズハル・モスク図書館には約20万冊の蔵書がありました。同じく10世紀、コルドバのハカム2世の図書館は40万冊を収蔵していたとされています。11世紀のバグダッドには100軒以上の書店があったと見られています[8]。

活版印刷が生まれる以前の世界では、これは驚異的な数字です。同時期のヨーロッパの図書館には、まだ数百冊の蔵書しかありませんでした。バチカン図書館ですら14世紀になってもわずか2000冊の蔵書しかなかったのです。(※ちなみに現代日本の小学校の図書室の平均的な蔵書数は約1万冊。)

このような書物に対する貪欲なまでの探求心により、知識の蓄積と交流が進み、この時代のイスラム圏では天文学や数学、科学が大きく発展したのです。13世紀のバグダッドには、先述の「知恵の館」を筆頭に13の図書館が存在しました。

1285年、フラグひきいるモンゴル兵によりバグダッドは陥落しました。

建物という建物が焼き払われ、あらゆる書物がチグリス川へと投げ捨てられました。川の水は6ヶ月に渡ってインクで黒く染まったと伝えられています。

グーテンベルクと活版印刷の発明

ヨハネス・グーテンベルクは、現代風にいえば「自分でもコードを書くタイプのベンチャー社長」のような人物でした。彼は優れた金属細工師であり、創意工夫の才能に満ちた技術者でした。その一方で、他人を説得して資金を調達し、たくさんの人を巻き込んで事業を起こす起業家の顔も持っていました。そして「印刷業」という、まったく新しい産業を生み出したのです。

グーテンベルクは1400年ごろに、ドイツのマインツで生まれました。(※彼の正確な生誕年は判明しておらず、1394年~1402年の間で諸説ある。)マインツは8世紀に大司教の鎮座地となって以来、ドイツにおけるキリスト教の中心地となり、政治的に極めて重要な町でした。グーテンベルクが物心つく15世紀までには、マインツはケルンと並ぶライン川の商工業の中核都市として発展していました。

当時のマインツでは、政治的に3つの勢力がしのぎを削っていました。①大司教を中心とする宗教的権力、②富裕な商人として政治参加の権利を得た都市貴族、③「ツンフト」と呼ばれる職業別ギルドに所属する中産階級です[9]。

グーテンベルクは「都市貴族」の階級に生まれました。が、彼は次男坊であり、また彼の血筋にはツンフト の血も混ざっていました。4人の祖父母のうち3人までは都市貴族の血筋だったのですが、母方の祖父だけは、石の小売りを生業とする商人ギルドの人間だったのです。

要するに彼は、豊かで恵まれた生まれではあるものの、座して待つだけで出世できるような身分ではなかったのです。

彼の一族は造幣に関わっており、屋敷には金属細工師が出入りしていました。グーテンベルクがいつどこで金属加工の技術を身に着けたのかは判然としませんが、幼いころから、それに接する機会があったようです。

1411年、3つの階級間の政治闘争の影響で、都市貴族の多くがマインツを離れました。このときに町から逃げた人間のリストには、グーテンベルクの父親の名前もあります。11歳ぐらいの少年だったグーテンベルクも、おそらく一緒にマインツを離れて、ライン川河畔のエルトヴィルという小さな町に移住したと見られています。

残された印刷物からいって、グーテンベルクに高度なラテン語の素養があったことは間違いありません。問題は、どこでそれを身に着けたのか、です。一部の研究者は、グーテンベルクがエアフルト大学で学んだ可能性があると指摘しています。1世紀近く後にマルティン・ルターが入学する大学です。つまりグーテンベルクは、宗教改革を起こすルターの遠いOBだというのです。

15世紀初頭の時点で、すでにエアフルト大学には進歩的な思想が渦巻いていました。ドイツのフランシスコ派修道僧は、ドイツ国内へのローマ教皇の影響力の増大に警戒心を抱いていました。アウグスティノ派修道会は、人々が聖書や宗教書を直接読むことを奨励していました。その後の宗教改革への布石となるような思想の潮流にグーテンベルクも触れた可能性があります。

グーテンベルクは1420年にマインツに帰郷し、再び政争で町を離れる1429年までの20代の大半をここで暮らしました。この期間に、彼はニコラウス・フォン・クースという人物と接触した可能性があります。クースはのちに枢機卿にまで出世した人物で、教会改革運動の指導者でした。クースは、カトリックの宗教儀式のハンドブックである『ミサ典礼』の統一を訴えていました。当時の『ミサ典礼』は手書きで複製されていたため誤字・脱字が多く、意図的に内容が歪曲されることさえあったのです。

クースは1424年にマインツを訪れました。人口5700人ほどの町で、年齢の近い教養人同士が言葉を交わした可能性は高いでしょう。クースが、正しい内容の本を大量に複製したいという願望を口にすることさえあったかもしれません。

グーテンベルクは自伝や日記を残さなかったので、その人生には空白期間がたくさんあります。1429年にマインツを去った彼が、再び記録に現れるのは1434年。シュトラースブルク(現在のフランス・ストラスブール)で、金属細工のマイスターとして暮らしていました。シュトラースブルクは人口2万5000人を数える当時としては大都市で、アルザス地方の商工業の中心地として栄えていました。

偉大な発明は、この地でなされました。

当時の彼は、金持ちの市民たちに研磨技術を教えて報酬を得ていたことが分かっています。また、この市民たちとの共同事業として、アーヘンで売るための手鏡を製造していました。

アーヘンは、神聖ローマ皇帝の戴冠式が代々執り行われた都市です。この街に押し寄せる巡礼者に向けて、日本風にいえば「お土産のお守り」として手鏡が販売されていたのです。アーヘンの金属細工師たちだけでは供給が間に合わず、周辺の都市でも製造されていました。グーテンベルクはここに目をつけたのです。

この手鏡製造事業の仲間たちと、グーテンベルクは活版印刷機を開発したようです。

当時の裁判の記録から、その様子をうかがえます。1438年、仲間の1人がペストで死亡すると、その弟が事業に加わりたいと申し出ました。ところが(おそらく新技術の秘密を守りたかったからでしょう)グーテンベルクはその申し出を断りました。結果、この弟から裁判を起こされてしまったのです。

裁判の中で、グーテンベルクと仲間たちは自分たちの従事していた仕事を「技術と冒険」とか「発明」「事業」といった、曖昧な表現で証言しています。この「冒険」こそ、活版印刷の技術開発であろうと後世の研究者たちは見做しています。

グーテンベルクたちは発明の秘密が漏れて模倣されるのを恐れただけではありません。当時のドイツでは、印刷術は「黒魔術」と見做される危険性がありました。だからこそ曖昧な言葉を用いたのです。

遅くとも1440年までにはグーテンベルクは活版印刷機の試作機を完成させ、印刷物を世に出していました。現存するものでは『ドナトゥス』が有名です。これは28ページほどのラテン語の辞書兼文法書で、当時のヨーロッパでは広く筆写されていました。ラテン語学習者からの底堅い需要がある書物を、グーテンベルクは最初期の印刷物に選んだのです。

最高傑作『四十二行聖書』

1444年~1448年ごろに、グーテンベルクは故郷のマインツに帰還しました。そして、この町で、歴史上もっとも有名な印刷物である『四十二行聖書』を制作したのです。

『グーテンベルク聖書』とも呼ばれるこの書籍は、その名前の通り1ページあたり42行ずつ印刷されています。横31センチメートル、縦42センチメートル、全2巻で合計1282ページという大型本です。現代の私たちの目から見ても美しい活字で印刷されています。

人間の書写生の場合、綺麗な字を書くだけでも長年の修練が必要です。筆写のベテランでも、書き損じのリスクが付きまといます。ところが活版印刷には、そのような人間特有のデメリットがありません。

さらに『四十二行聖書』の特筆すべき点は「1行の長さ」が揃っていることです。

アルファベットを用いるヨーロッパの言語では、単語の途中での改行は歓迎されません。そのため、手書きの写本では1行の長さを揃えることが至難の業なのです。行頭を揃えることはできでも、行末が揃わずにガタガタになりがちです。ところがグーテンベルクは、優れた組み版の技術により行末を揃え、手書きよりも美しいページの印刷に成功しました。活版印刷というイノベーションは、生産効率だけでなく、審美的な面でも人間の手書きを凌駕(りょうが)したのです。

マインツに帰郷したグーテンベルクは、生家であり義兄の暮らしていた一族の屋敷に居を構えました。この「グーテンベルク屋敷」の一角に工房を作り、1台の活版印刷機を導入して印刷事業を始めました。当初は先述の『ドナトゥス』などを刷っていたようです。

当時の書籍は、一般庶民では手の出せない高額商品でした。活版印刷が生まれる以前の世界では、あらゆる書籍が「手作りの1点もの」だったからです。グーテンベルクの印刷物は既存の商習慣に従って、書籍商や行商人の手を介して、教会や上流階級を対象に販売されていました。

こうした商人のなかに、ヨハネス・フストという富裕な人物がいました。活版印刷に商機を見出した彼は、グーテンベルクにカネを融資します。1450年と1452年にそれぞれ800グルデンずつ、計1600グルデンを貸したのです(※当時の手工業親方の年収は20~30グルデンだった)。フストは、現代風にいえば「エンジェル投資家」と呼べるでしょう(投資ではなく融資ですが)。

この資金を元手に、グーテンベルクは同じくマインツの「フンブレヒト屋敷」に工房を構えました。この屋敷には、まず4台、最終的には6台の活版印刷機が設置されました。さらに植字のための作業場が6つに、紙や羊皮紙を保管する倉庫も併設されました。「工房」というよりも「工場」と呼びたくなるほどの設備です。

このフンブレヒト屋敷の工房で、グーテンベルクは『四十二行聖書』の制作に取り掛かりました。

現在でも、印刷物に用いられる「フォント」のデザインは重要です。グーテンベルクも『四十二行聖書』のために新たなフォントを作成しました。大文字、小文字、記号、それらのサイズ違いなど、合計で約290種類もの活字が必要になりました。

さらに1282ページという大著の組み版・校閲にどれほどの手間がかかったか――。想像を絶します。

グーテンベルクと仲間たちは先駆者であり、誰かの真似をすることができませんでした。フォントのデザインや組み版、校閲、その他もろもろの印刷に必要な作業の1つひとつを手探りで確立していったのです。そのため『四十二行聖書』の制作には時間がかかり、初版が完成したのは1454~55年ごろでした。

ところが――。

『四十二行聖書』が世に出るのとほぼ時を同じくして、資金提供者のヨハネス・フストはグーテンベルクを訴えました。裁判の結果、グーテンベルクは聖書の販売から得られたであろう利益を手にできなかっただけでなく、フンブレヒト屋敷の工房を丸ごとフストに奪われてしまったのです。

この一件から、後世の伝記ではフストは強欲なカネの亡者として描かれがちでした。しかし裁判の記録によると、それは行き過ぎた見方のようです。フストは商人であり一刻も早く融資した資金を回収したかった一方、グーテンベルクは聖書の完成度にこだわって、彼を長く待たせていました。

両者には認識の相違もありました。この時代、グーテンベルクはフンブレヒト屋敷の工房だけでなく、生家である「グーテンベルク屋敷」の工房も並行して運営していました。つまり彼はマインツに2つの工房を持っており、フストから借りたカネを自分の印刷事業全体に――グーテンベルク屋敷の工房の仕事にも――使えると考えていたらしいのです。ところがフストの目には、貸したカネを本来とは違う目的に流用しているように映りました。

こうした事情から、フストはしびれを切らしていました。もちろんフストには、フンブレヒト屋敷の工房を入手すれば、印刷事業を引きついで儲けを出せるという目論みもあったでしょう。『四十二行聖書』の完成時というタイミングで、彼は訴訟に踏み切ったのです。

フンブレヒト屋敷の工房を取り上げられてしまったグーテンベルクですが、すべてを失ったわけではありませんでした。その後も生家の工房で、印刷事業を続けました。贖宥状(免罪符)や、ラテン語大辞典の『カトリコン』などを印刷して、儲けを出していたようです。

この時代の大きな事件として、1453年5月の〝コンスタンティノープルの陥落〟が挙げられます。

古代ローマ帝国はテオドシウス帝により395年に東西に分割されました。その後、西ローマ帝国は476年に滅亡しますが、東ローマ帝国は「ビザンツ帝国」とも呼ばれて長く存続しました。コンスタンティノープル(現在のトルコ・イスタンブール)は東ローマ帝国の首都であり、最後の都市です。この都市がオスマン帝国に滅ぼされたことで、2000年を超えるローマの歴史に終止符が打たれたのです。

オスマン帝国を筆頭に、イスラム勢力の拡大にキリスト教の教会は脅威を感じていました。そこで十字軍を組織するための資金源として、贖宥状が盛んに発行されたのです。グーテンベルクも教会からの要請に応え、贖宥状を印刷しました。のちのマルティン・ルターからは教会の腐敗の象徴として激しく批判される免罪符ですが、グーテンベルクの時代にはまだ、そのような見方は広がっていなかったようです。

1462年、グーテンベルクは戦乱に巻き込まれ、またしてもマインツを離れました。しかし、『四十二行聖書』を始めとした彼の印刷物はすでに広く知られており、名声を得ていました。1465年には、彼はマインツ大司教の廷臣として呼び戻されて一種の名誉職を与えられます。そして1468年に死去。グーテンベルクは、技術的・商業的な冒険に満ちた生涯に幕を下ろしました。

その後、グーテンベルクと共に働いた仲間や弟子たちはヨーロッパ各地に広がり、それぞれの土地に印刷業を根付かせることになります。

グーテンベルクの先進性

じつを言えば、世界初の活版印刷を発明したのはグーテンベルクではありません。

ファイストスの円盤はすでに紹介した通りです。また、1040年代に中国・北宋で、粘土と膠(にかわ)で作られた「膠泥(こうでい)活字」が発明されました[10][11]。さらに朝鮮では1230年に銅製の活字が発明されました。

これら東洋の活版印刷は、組み版の上に紙を載せて擦るという木版同様の印刷方法だったため、能率は悪かっただろうと推測されます。また、膠泥活字はその素材ゆえに強度に問題を抱えていました。朝鮮の銅製活字はもっぱら王室に独占され、民間での商用は許されませんでした。

グーテンベルクの偉大さがどこにあるかといえば、やはり「印刷を事業として成り立たせたこと」に尽きると私は思います。これは①技術の改良と②商売の仕組み作りという2つの側面に分けられます。

技術の面からいえば、グーテンベルクは競合製品である「手書きの写本」に勝負を挑む必要がありました。これは単に、美しいフォントや、正確な植字・校閲が必要だっただけではありません。

ヨーロッパの製紙業は11世紀のスペインに始まり、13~14世紀ごろには北イタリアが紙の重要な産地になりました。イタリア人たちは紙を改良し、ヨーロッパで普及している羽ペンとインクに適した丈夫なものへと変えました[12]。このヨーロッパ式の紙が、グーテンベルクにとって最初のハードルでした。綺麗に印刷するためにはインクの改良と、紙をプレスするという工程の発明が必要だったのです。可動活字を作るためにはプレスの圧力に耐えられる合金の開発も必要でした。

金属製の活字は、ヨーロッパでは13世紀ごろから写本の背表紙などに文字を打つ目的で作られていました[13]。印刷物をプレスする機械は、ワイン用のブドウ圧搾機にヒントを得て設計されました。これらの逸話を聞くと、私は「枯れた技術の水平思考」という言葉を思い浮かべずにはいられません。

※「枯れた技術の水平思考」とは、任天堂OBの横井軍平の言葉。最新技術ではなく、すでに普及して長所短所の分かっている技術の新しい使い道を考えることがイノベーションに繋がるという発想のこと。

いずれにせよグーテンベルクはこれらの技術的課題を見事に乗り越え、手書きの写本に負けない――それどころか、既存の写本よりも美しい書籍を印刷することに成功したのです。

商売の仕組み作りの面には、目を見張るものがあります。

15世紀半ばという時代にあって、数百年後の資本主義を先取りするような方法で儲けを出しているのです。

グーテンベルクから約3世紀後に出版されたアダム・スミスの『国富論』(1776年)には、有名な「ピン工場の逸話」が登場します。未熟練の素人が1人でピンを作ろうとすれば、1日に1本も作れれば上出来でしょう。ところが当時のピン工場ではピン製造の各工程を分業することにより、わずか10人の労働者で毎日4万8000本ものピンを製造できたというのです。針金を作る人、それをまっすぐに伸ばす人、適当な長さに切る人、一方の端を尖らせる人、その反対側の端を丸める人――。スミスは「分業」の重要性を説くために、この逸話を紹介しています。

言うまでもなく、グーテンベルクの印刷事業は「分業」が前提でした。

活字を彫る人、鋳造する人、植字をする人、印刷機を設計する人、組み立てる人、印刷機のオペレーター、原稿の編集者、校閲担当者、さらには書籍の販売を担当する行商人まで、たくさんの人が少しずつ分業しなければ上手く回らない商売だったのです。

グーテンベルクの印刷業は労働集約的ではなく、資本集約的な産業だったと言ってもいいでしょう。

手書きの写本でも、写字生と挿絵画家、装丁職人などの分業はあったはずです。が、ごく少人数で製品を生産することができました。反面、生産性は著しく低く、14世紀末の時点では熟練した筆記者でも、1日あたり4~6ページを仕上げるのがやっとでした[14]。新たな文字である「筆記体」の発明というイノベーションを経た上でも、このスピードだったのです。

一方、印刷業では人間の労働者が行う仕事よりも、資本が――設備投資によって入手した機械装置が――行う仕事の割合が増します。結果、生産性は桁違いに上昇しました。

『四十二行聖書』の時点で、2人で操作する印刷機1台で1時間あたり8~16ページを刷り上げることができたと推測されています[15]。1481年版のダンテの『神曲』の場合、1台の印刷機で1日に1000枚以上の印刷に成功したと伝えられています[16]。

グーテンベルクは、資金を調達し、設備投資を行い、たくさんの従業員と共に製品を生産しました。イタリアなどで発展しつつあったマニュファクチュアを参考にしたと見られています。このような資本主義の萌芽とも呼べる商売の仕組みに、活版印刷というイノベーションを組み合わせたのです。たしかにグーテンベルク以前にも活字を発明した人々はいましたが、それを商売として成り立たせたことは誰にもなしえなかった偉業でした。

印刷業のその後

グーテンベルクの死没とほぼ時を同じくして、活版印刷の技術はヨーロッパの各地に広がり始めました。そして1500年までには、255の印刷地で3万点の書物があわせて2000万部も印刷されていたと推計されています[17]。印刷技術は瞬く間に普及したのです。

特筆すべきは、ヴェネチアの商人たちでしょう。

11世紀から始まる十字軍により、ヨーロッパじゅうの男たちがエルサレムを目指しました。ヒトとモノの移動が盛んになった結果、その経路にあるイタリアの諸都市は商業で大いに潤いました。なかでもヴェネチアは栄華を誇り、一時期は地中海貿易を牛耳るまでになりました。15世紀半ばのオスマン帝国の台頭によって海上貿易に翳りが見え始めたものの、活版印刷の普及期には依然として繁栄を謳歌していました。

商売上手なヴェネチア人にとっても、最初期の印刷業は冒険的な事業だったようです。1469年、この地で最初の印刷物として、古代ローマの政治家キケロの『友人、家族宛ての書簡集』が出版されました。しかし古典や宗教書はあまり売れず、12人の印刷業者のうち9人までもが5年以内に事業を畳みました。

一方、よく売れたのは現代でいう「ハウツー本」だったようです。1478年には、イタリア語で書かれた数学の最古の書物『トレヴィーゾ算術書』が印刷されました。人文学者たちはユークリッド(エウクレイデス)の著作を刷って欲しいと求めていたにもかかわらず、商人向けの数学書のほうが先に印刷されたのです。ヴェネチアの商人たちは胡椒、絹織物、蝋などと同様の交易ルートに印刷本を載せ、ヨーロッパ各地で売りさばきました。ヴェネチアはヨーロッパにおける情報伝達技術の中心地となり、いわばルネサンス期のシリコンバレーのような場所になっていきました[18]。

早くも1485年には、オスマン帝国のバヤジット2世はイスラム教徒を対象に、アラビア語の印刷物の制作を禁止しました。1515年にはセリム1世によって、さらに締め付けが厳しくなりました。

オスマン帝国で印刷機の設置が許されたのは、それから200年以上も後の1727年でした。アフメト3世から印刷の許可を得たイブラヒム・ミュテフェッリカは、しかし、厳重な検閲を受けなければ出版物を世に出せませんでした。結局、ミュテフェッリカが印刷できたのは1729年~1743年の間にわずか17冊。印刷所は家族によって引き継がれたものの、追加でたった7冊の本しか出せずに1797年に閉鎖されました。

オスマン帝国の中心から離れた地域では状況はより悪く、たとえばエジプトに初めて印刷機が設置されたのは1798年のことでした。(※当時の欧米がすでにアメリカ独立戦争やフランス革命を経験済みだったことを考えると、かつて先進的だったイスラム圏がどれほど出遅れてしまったのかが分かる。)

かつての書籍に対する情熱を考えると、これは意外に感じられます。美しい写本の文化を花開かせ、巨大な図書館をいくつも建設し、科学・数学で世界のトップレベルを走っていたにもかかわらず、イスラム圏では活版印刷は歓迎されなかったのです。

印刷技術には既存の体制を揺るがす破壊力があります。

人々が自由に読み、書き、意見を交わせるようになったら、オスマン帝国のスルタンや宗教的エリートが権威を維持することは難しかったでしょう。創造的破壊を恐れた彼らは、自らの地位を守るために、印刷技術を禁じたのです。

ある意味では彼らは賢かったといえます。オスマン帝国は20世紀初頭まで存続したからです。とはいえ、その代償は高くつきました。オスマン帝国では1800年になっても国民の識字率は2~3%に過ぎなかったのです。これは同時代のヨーロッパに比べて極めて低い数字でした。その結果としてオスマン帝国は産業革命に乗り遅れて、経済・技術で西欧諸国の後塵を拝することになり、第一次世界大戦で敗北。その後のトルコ革命で滅亡しました。

ここから先は私の想像ですが――。

写本制作が盛んだったイスラム圏で印刷技術が拒絶されたという歴史を知ると、どうしても「イノベーションのジレンマ」という言葉が脳裏をよぎります。

たとえばコダック社は、20世紀末には写真フィルムの世界的リーディングカンパニーでした。21世紀に入る頃には従業員数はピークを迎えました。ところが、既存の写真フィルムとの競合を避けるためにデジタルカメラの商品化を見送るなど、デジタル化の波に乗り遅れた結果、わずか10年ほどで急激に業績が悪化。2012年には破産・再建を余儀なくされました。

このように旧来の分野での大きすぎる成功ゆえに、新たに登場したイノベーションを拒絶して乗り遅れてしまうことを、「イノベーションのジレンマ」と呼びます。

18世紀初頭になっても、イスタンブールには8万人もの筆記者がいました。手書きの写本は高級品ですから、古本市場も(いわば骨董品市場のように)賑わっていたことでしょう。反面、識字率は低いままでした。つまり手書きの写本だけで、当時のオスマン帝国の書籍需要を満たせたのではないでしょうか。もしも活版印刷を規制しなかったら、供給過剰によって書籍が値崩れしただけでなく、膨大な数の筆記者が失職して路頭に迷ったはずです。

したがって当時のオスマン帝国では印刷を禁止することが最適解になってしまったのではないか――。と、私は想像しています。

古代から中世まで、世界の中心は間違いなく中国でした。また科学技術では中東・イスラム圏が最先端を走った時期がありました。西ローマ帝国が滅んで以来、ヨーロッパは貧しく遅れた辺境の地でしかなかったのです。ところが印刷機を手にした15世紀後半以降、彼らは巻き返しを開始します。そしてわずか数世紀後には、世界を支配するまでになりました。

印刷機は破壊的イノベーションであり、世界を変えてしまったのです。

次回は「世界を変えた印刷物」を見ていきましょう。

(次回、「世界を変えた書籍」編に続く。)

(本記事は、シリーズ『AIは敵か?』の第6回です)

★お知らせ★

この連載が書籍化されます!6月4日(火)発売!

※※※参考文献※※※

[1] スティーブン・ロジャー・フィッシャー『文字の歴史 ヒエログリフから未来の「世界⽂字」まで』(研究社、2005年)P.99-100

[2] アレクサンダー・モンロー『紙と人との歴史 世界を動かしたメディアの物語』(原書房、2017年)P.33

[3] モンロー(2017年)P.79

[4] モンロー(2017年)P.84

[5] 印刷博物館ホームページを参照(https://www.printing-museum.org/collection/looking/33154.php)

[6] 戸叶勝也『人と思想150 グーテンベルク』(清水書院、1997年)P.25

[7] モンロー(2017年)P.272

[8] モンロー(2017年)P.292、P.294-295、P.298、P.301

[9] 戸叶(1997年)P.16

[10] モンロー(2017年)P.318

[11] 戸叶(1997年)P.81

[12] モンロー(2017年)P.309-311

[13] 戸叶(1997年)P.83

[14] モンロー(2017年)P.314

[15] 戸叶(1997年)P.106

[16] モンロー(2017年)P.322

[17] 戸叶(1997年)P.200

[18] ジェーン・グリーソン・ホワイト『バランスシートで読みとく世界経済史』(日経BP社、2014年)P.71-72

[19] ダロン・アセモグル、ジェイムズ・A・ロビンソン『国家はなぜ衰退するのか 権力・繁栄・貧困の起源』(ハヤカワ文庫、2016年)上巻P.346-348