現代を生きる私たちは、しばしば「お金に支配されている」と感じる。

お金は、本来なら人間の暮らしを豊かにするために発明されたはずだ。にもかかわらず、お金があるせいで格差が生まれ、人々が苦しめられていると感じてしまう。

さらには、お金を稼ぐことそのものを「悪」だと考える人も珍しくない。自分がお金を得るとき、誰かから富を収奪しているような錯覚に陥る。べらぼうに儲けている人間を目にしたら、こう思わずにはいられない。(あいつは絶対、裏で何か悪いことをしているはずだ──)と。

こうして、「お金」は絶対悪だと見なされるようになる。多くの宗教がお金を邪悪なものとして描くのは、喜捨を募って財源を得るためだけではない。お金に対する嫌悪感や憎悪は、私たち人間の自然な感情の1つなのだろう。

しかし「お金は悪だ」という発想は、完全な間違いだ。

すべてが錯覚に基づいた誤解に過ぎないし、お金が生まれる以前の世界で私たちが何に支配されていたのかという視点が欠落している。

言うまでもなく、貨幣が発明される以前から人類は社会を作ってきた。高度な分業に基づく文明を築いていた。そこで用いられたのは、血縁である。兵士の子は兵士に、農民の子は農民に、そして王族の子供は王族に──。人々は生まれたときから将来が決まっていた。社会階層をのし上がるには、暴力をもって支配者を倒す以外に方法がなかった。

ところが、お金によってすべてが変わった。

古代ギリシャに貨幣制度が根付いたのは、紀元前6世紀末のことだ。硬貨は瞬く間に普及し、紀元前480年頃には、ギリシャ世界に100カ所近い鋳造所が作られていたという。その結果、伝統的な社会的義務は金銭取引に置き換えられていった。

たとえば小作人たちは、地主に麦や家畜を収奪されるだけの存在ではなくなった。借地契約を結んで、金銭を納めるようになった。また、古代ギリシャには「リタージー」と呼ばれる市民の奉仕活動が存在し、たとえばアテネでは富裕層1,000人の市民が、劇場で合唱したり海軍の乗組員になることを義務づけられていた。貨幣が普及すると、これらの奉仕活動は、給料にもとづく「職業」に置き換わった[1]。

一般的に言って、お金の普及した資本主義的な社会ほど「自由」は大きい。

親の決めた相手と結婚を強いられて、やりたくもない親の仕事を継がされる──。そういう伝統的で家父長的な社会は、18世紀末から始まった産業革命以降、急速に姿を消していった。

現在の日本では、しばしば格差の固定化が問題視される。しかし、産業革命以前の世界は、現在の日本とは比べものにならないほど格差が固定化されていた。貧乏人の子供がどうあがいても貧乏人にしかなれないというのは、当たり前すぎて問題にすらならなかったのだ。産業革命後の経済発展によって──つまりはお金の力によって──私たちは不自由な社会を打ち破ったのである。

アシモフが友人に「召使がすぐ見つかる100年前は良かったなあ」といわれて「ぜんぜん良くないね」とこたえる話がある。

— 鴨澤眞夫 (@kamosawa) 2016年11月2日

「その召使って、ぼくたちだよ」。

昔は良かった系の人たちを見るたびに思い出すエピソード。

なお、家父長的な伝統社会では「不自由な代わりに誰もが結婚して家族を持つことができた」とノスタルジックに語る人をしばしば見かける。しかし、これは根拠薄弱な幻想にすぎない。

産業革命以前の世界で人々がどのような家族を作っていたのか、詳細な記録が残っているのはイギリスだ。かの国では、古くから財産相続のために法的文書を作る習慣があった。そこに記された子供の数を見ると、金持ちほど子供が多く、貧乏人ほど少なかったことが分かる[2]。当然ながら、法的文書を作らない(作れない)ほど貧しかった人は、結婚できず子供も持てなかった可能性が高い。

日本では、かつて間引きや口減らしが横行していた。1720年~1870年の1世紀半に渡って、日本の人口増加率は0.2%に過ぎなかった。結婚を遅らせるというよりは、主に堕胎と嬰児殺しによって、子供の数をコントロールしていたと推測されている[3]。

文化的には成熟を続けていた江戸後期だが、経済は停滞していた。開墾すべき土地は開墾しつくされ、蒸気機関のような技術革新もなかった。結果として、食糧よりもつねに人口のほうが多いという状況に陥り、赤ん坊を殺さざるをえなかったのだ。

現在を生きる私たちは、1~3人兄弟である場合が多い。しかし、祖父母の代や、それ以前にさかのぼれば、4人兄弟や7人兄弟が当たり前だった。もしも明治維新が起こらず日本が産業化を遂げていなければ、それら兄弟の半分は口減らしのために殺されていた可能性が高い。そして、その子孫であるあなたは生まれていなかったかもしれない。今の私たちがこうしてインターネットで遊んでいられるのは、開国後の爆発的な経済成長が──つまりはお金の力が──あったからである。

◆ ◆ ◆

資本主義的な経済が発展するほど、人々の「自由」は大きくなる。

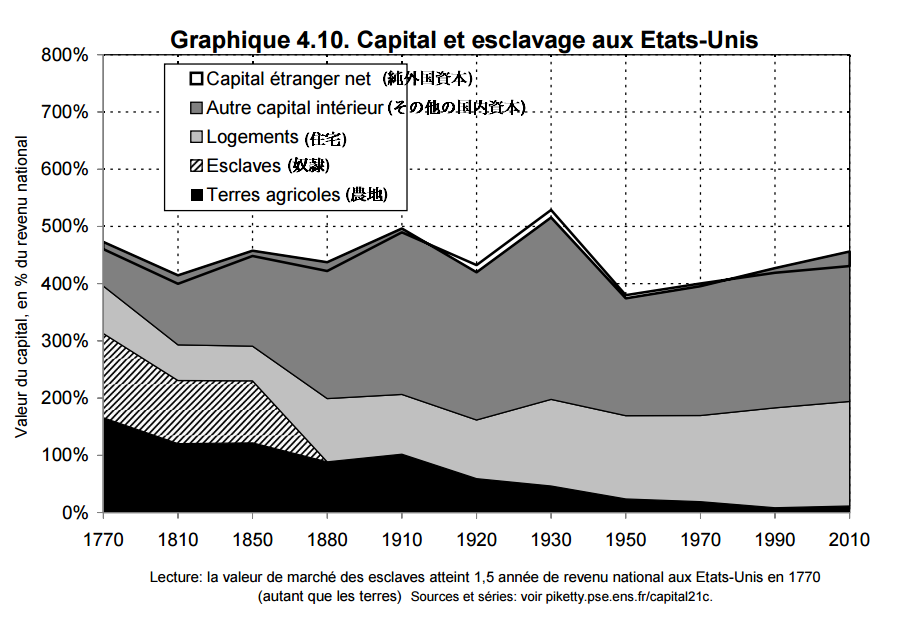

このことを端的に示すのは、南北戦争前後のアメリカだ。上記のグラフは、アメリカ合衆国における国内資本が、それぞれ国民所得の何年分だったかを示している(※国民所得1年分=100%)[4]。

このグラフを見ると、奴隷の市場価値は1770年には国民所得の1.5年分ほどだったことが分かる。それが南北戦争(1861~65年)の後に急速に減少し、20世紀を迎える前にほぼゼロになった。奴隷の代わりに増えているのは、農地でも住宅でもなく、「その他の国内資本」だ。つまり、工場の機械設備や、鉄道の路線や、船舶や、その他の経済発展と技術革新がもたらした様々なモノである。

さらに注目すべきは、米国南部州と北部州の違いだ。

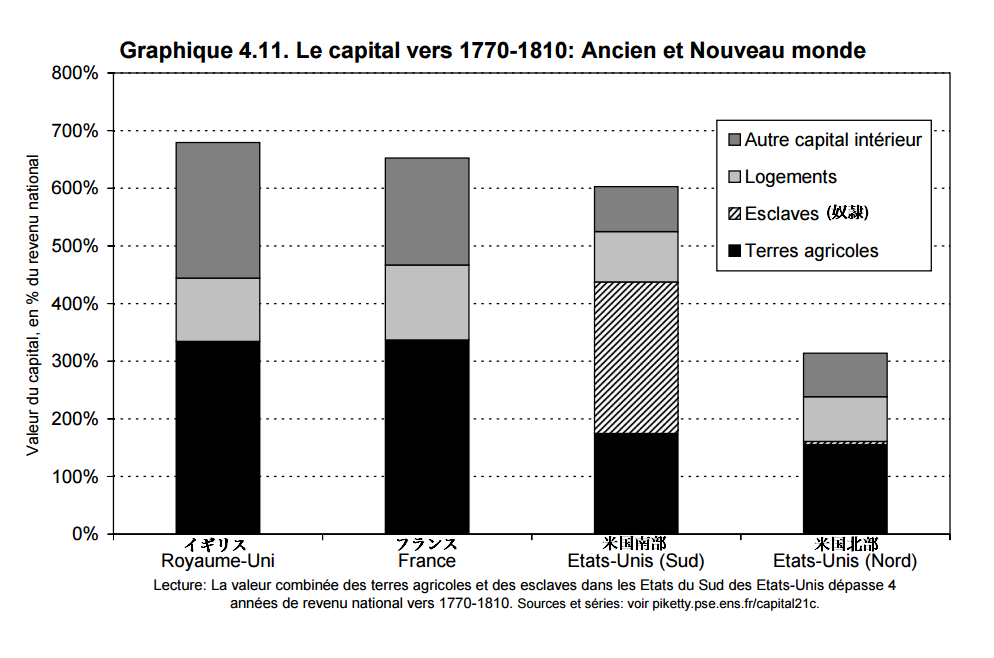

上記の図は、1770~1810年における新世界と旧世界の国内資本を比較したものだ。アメリカについては、南部州と北部州を別々に推計している[4]。資本主義的な経済発展が先行していた北部州では奴隷が少なく、逆に経済的にやや遅れていた南部州では奴隷が重要な財産になっていたことが分かる。

1860年11月6日、のちに奴隷解放の父と呼ばれるエイブラハム・リンカーンがアメリカ合衆国大統領に選出される。彼が当選できたのは、北部と西部の州からの支持によるもので、奴隷制の根付いていた南部州からは猛反発を受けた。そして南北戦争が始まった。南部州の人々から見れば、奴隷解放とは自分たちの財産の半分以上を強奪されることと同義だったのだ。これで戦争にならないほうがおかしい。

なぜ、経済的に豊かな社会ほど人々の「自由」は大きくなるのだろう?

資本主義が発達していた北部州で、奴隷が少なかったのはどうしてだろう?

答えは、経済発展の本質が「人間の労働を資本(=機械)に置き換えること」だからである。もちろん1ヶ月や1年という短い期間なら、経済発展について別の見方もできるだろう。しかし、10年~100年という長期的、歴史的な視野から見れば、経済発展とは労働を資本化(=機械化)することと同義なのだ。

たとえば1792年、イギリスの外交官ジョージ・マカートニーが国王ジョージ3世の贈り物を中国の宮廷に届けたというエピソードがある。送られた荷物は600個あまりで、プラネタリウムや地球儀、望遠鏡、測量道具、化学器具、鐘型潜水器などが入っていた。この荷物を港から北京に運ぶために、労働者3,000人、荷車90台、荷かご40台、馬200頭が必要だったという[5]。

現代の技術力があれば、これほど膨大な労働力は必要ないはずだ。大型トラック数台と、数人の運転手がいれば充分だと思われる。つまり、現代のトラック運転手は、かつての労働者数百人ぶんの仕事を1人でできる。だからこそ、かつての苦役労働者の数百倍の報酬を受け取れるのだ──と、考えることもできるだろう。

端的に言って、労働者1人あたりの資本(=機械)の使用が多い社会ほど豊かだ。貧しい社会では、それが逆になる。

たとえば1950年代のインドには、「まったくたまげるような職業」があったという[6]。

(インドでは)洗濯ものをほすのに、ものほしざおにかけたりはしない。女が身にまとうサリーは、ながい1枚の布である。ふたりの男が、その両端を手にもって、日のあたるところにたつのである。そのまま、かわくまでたっている。

わたしはまた、道ばたにはいつくばって、手で地面をたたいている男をなんどもみた。それは、道路の修理工である。道具ももたずに、れんがのひとつひとつを、素手で地面にうめこんでいるのである。おそるべき人海戦術だ。

──梅棹忠夫『文明の生態史観』

当時のインドは、経済規模に対して人口があまりにも多かった。要するに「人が余っていた」のである。人々はきわめて貧しく、また、どんな機械よりも安価に労働力を使うことができた。おそらく、物干し竿を買うよりも男2人を雇うほうが安上がりだったのだろう。 ハンマーを購入すれば短時間で作業が終わるかもしれない。だが、ハンマーを買うよりも、労働者を増やすほうが安上がりだったのだろう。

ここから、産業革命がイギリスから始まった理由も説明できる。

当時のイギリスは世界でもっとも賃金が高く、反面、石炭などのエネルギーは安価だった。世界で初めて実用化された蒸気機関は、トマス・ニューコメンの排水ポンプだ。しかし、この装置はそれほど性能が良くなく、イギリス以外の地域では人力でポンプを動かしたほうが安上がりだった。イギリスは炭鉱業が盛んで、石炭くずが安価で手に入った。さらには世界一賃金の高い地域だった。だからこそ、機械を導入して「割高な労働を節約する」というインセンティブが働いたのだ[7]。

話を南北戦争前後のアメリカ合衆国に戻そう。奴隷の少ない北部州では、資本主義的な経済発展が進んでいた。一方、奴隷制の根付いていた南部州では、経済発展が立ち後れていた。なぜなら南部州では、安価な労働力として奴隷を使うことができたので、それを機械に置き換えるインセンティブがなかったからだ。

(※なお、この点は「卵が先か鶏が先か」のような議論もできる。資本主義的に先行していたからこそ北部州では奴隷を減らすことができたと考えることも可能だ。実際には、安価な労働力の不足と資本主義の発展とは、お互いにお互いを加速させる正のフィードバック・ループを形成しているのではないかと私は考えている)

さらに、産業革命よりもはるか以前の話をしよう。

1589年、イギリスの司祭、ウィリアム・リーは自動靴下編み機を発明した。発明品の特許を求めてロンドンに赴いたが、エリザベス1世からは「この装置は人々から職を奪う」と一蹴されてしまった[8]。イギリス人たちが発明の才能を開花させて、産業革命を成し遂げるのは、ずっと後になってから──特許が認められ、財産が守られるようになってからだった。

発明品に特許が認められて利益を得られるからこそ、人々は知恵を絞って新技術を生み出そうとする。

私たちの身の回りを見て欲しい。あなたがこのブログを読んでいるディスプレイも、インターネットに接続するための電子機器も、すべてが素晴らしい技術革新のたまものだ。農業技術の革新がなければ、そして生産物を運搬する輸送技術がなければ、私たちは20世紀後半までに食糧危機に陥っていただろう。私たちの現在の暮らしがあるのは、発明家たちに利益が還元されたからであり、知恵を絞るインセンティブがあった──つまり、お金の力があった──からだ。

◆ ◆ ◆

お金を得ることは、誰かから富を収奪しているわけではない。あなたが何かサービスを行って1万円を受け取るとき、相手は1万円ぶんのサービスを得ている。つまり、お互いに何かしらの価値あるものを入手しているのだ。お金を稼ぐことは、富の収奪ではありえない。

にもかかわらず、お金を稼ぐことに罪悪感を覚える人がいるのはなぜだろう?

誰かお金持ちを見たら、「あいつは裏で何か悪いことをしているに違いない」と思ってしまうのだろう?

このような錯覚を、人類学者ジョージ・フォスターは「限定された富のイメージ」と名付けている[9]。産業化以前の閉鎖的な農村では、富の総量はつねに一定で変わらない。華々しい技術革新があるはずもなく、毎年同じくらいの収穫が延々と続く。このような社会で富を得るためには、誰か他者から富を奪うしかない。そういうゼロサム・ゲームの発想が醸成されていく。

この発想こそが、限定された富のイメージだ。実際の経済は、どれほど停滞しているときでも少しずつ成長している。富の総量は一定ではなく、つねに増え続けている。限定された富のイメージは、私たちの内面に刻み込まれた錯覚にすぎない。

◆ ◆ ◆

ここまでの話をまとめよう。

現代の私たちは、しばしば「お金に支配されている」と感じがちだ。しかし、それはお金が生まれる前の世界で何に支配されていたのかを忘れているからだ。

お金の力がいかにして私たちを自由にしてきたのか、私たちの暮らしを豊かにしてきたのか、この記事では様々な例を挙げて確認した。古代ギリシャ、産業革命前後のイギリスや日本、そして南北戦争のころのアメリカ合衆国──。お金の力は、血縁や迷信から私たちを自由にしてきた。お金こそが奴隷を解放したのだ。

貨幣とは、鋳造された自由である。

──ドストエフスキー

そもそも会計的なセンスが少しでもあれば、「限定された富のイメージ」に囚われることはなく、お金を稼ぐことを富の収奪だと錯覚することもないだろう。

なぜなら複式簿記の帳簿に刻まれるのは、お金が他のモノに姿を変えていく光景だからだ。仕入れた商品は資産として計上される。商品を売却した際には、それを減らして代わりに現金を増やす。このダイナミックな変化を知っていれば、お金を稼ぐことと、誰かからお金を強奪することを混同することはありえない。

明治時代には日本でも小学校から複式簿記を教えていた。ところが戦後、簿記教育は公教育から失われた。先進国であるはずの日本でも、お金を悪者だと見なし、まるで封建時代のような「限定された富のイメージ」を抱いてしまう人が珍しくない。それは、簿記を教わらないまま大人になり、会計的なセンスを持たない人が多いからかもしれない。かつての私自身がそうだったように。

お金について学ぶのに、遅すぎるということはない。

複式簿記を知れば、お金との付き合い方が変わる……かもしれない。

女騎士、経理になる。 (1) 【電子限定カラー収録】 (バーズコミックス)

- 作者: 三ツ矢彰,Rootport

- 出版社/メーカー: 幻冬舎コミックス

- 発売日: 2016/03/01

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログ (2件) を見る

【小説版】 女騎士、経理になる。 (1) 鋳造された自由 (一般書籍)

- 作者: Rootport

- 出版社/メーカー: 幻冬舎コミックス

- 発売日: 2016/07/01

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

[1]フェリックス・マーティン『21世紀の貨幣論』東洋経済新報社(2014年)p92

[2]グレゴリー・クラーク『10万年の世界経済史』日経BP社(2009年)下p160

[3]マッシモ・リヴィ‐バッチ『人口の世界史』東洋経済新報社(2014年)p80

[4]トマ・ピケティ『21世紀の資本』みすず書房(2014年)p168

※図表は以下の公式サイトより引用した。

http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/pdf/

[5]ウルリケ・ヘルマン『資本の世界史』太田出版(2015年)p31

[6]梅棹忠夫『文明の生態史観』中公文庫(1998年)p21

[7]ロバート・C・アレン『なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたたのか』NTT出版(2012年)p41

[8]ダロン・アセモグル、ジェイムズ・A・ロビンソン『国家はなぜ衰退するのか』ハヤカワノンフィクション文庫(2016年)上p302

[9]小松和彦『憑霊信仰論』講談社学術文庫(1994年)p98