「教育費の高騰は、少子化の原因ではない」

「若者の低所得化は、少子化の原因ではない」

私が黙らせたいのは、こういうアホなことを言う人々だ。

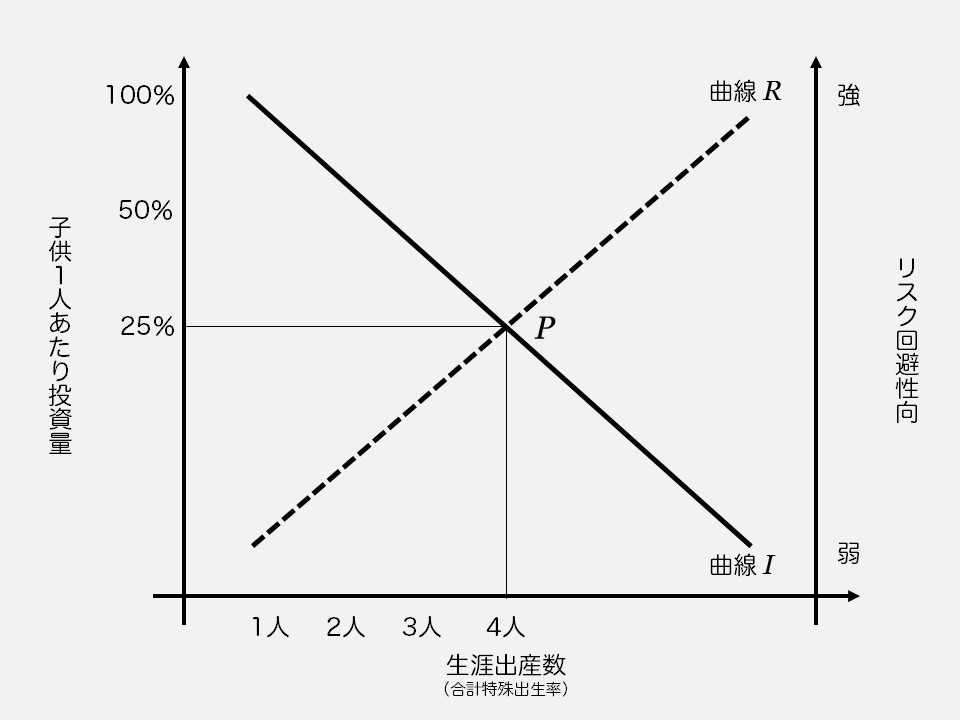

以前の記事で説明したとおり、少子化のメカニズムは上記の図1枚に要約できる。ヒトは親からの教育的投資が無ければ、狩りの方法も分からず、飲み水の確保もできず、生存できない。裏を返せば、ヒトの親には、子供への投資をできるだけ増やそうという習性があるはずだと言える。

子供の数を減らせば、子供1人あたりの投資を最大化できる。一方で、子供の数があまりにも少ないと、不慮の事故で子供が死んだ際に(※子孫を残せないという点で)投資がムダになってしまう。したがってヒトの親は、子供の死ぬリスクと子供1人あたりの投資最大化との均衡する水準で、生涯に持つ子供の数を決めているはずだ。

上記の図の曲線Iは、子供1人あたりの投資量を示す。生涯に育児に使用できる資源を100%とした場合、子供が4人なら1人あたり25%を与えることができる。子供の数が増えるほど1人あたりの投資量は減るので、曲線Iは右下がりのグラフになる。

一方、曲線Rは、リスク回避のための出産数を示す。リスク回避性向の高い親ほど(※つまり子供の死をより強く恐れる親ほど)たくさんの子供を産むはずだ。したがって、曲線Rは右上がりのグラフになる。

詳しい説明は以前の記事に書いたが、曲線Iと曲線Rの均衡する点Pの水準で、ヒトは生涯に産む子供の数を決める。その社会の合計特殊出生率が決まると言い換えてもいい。

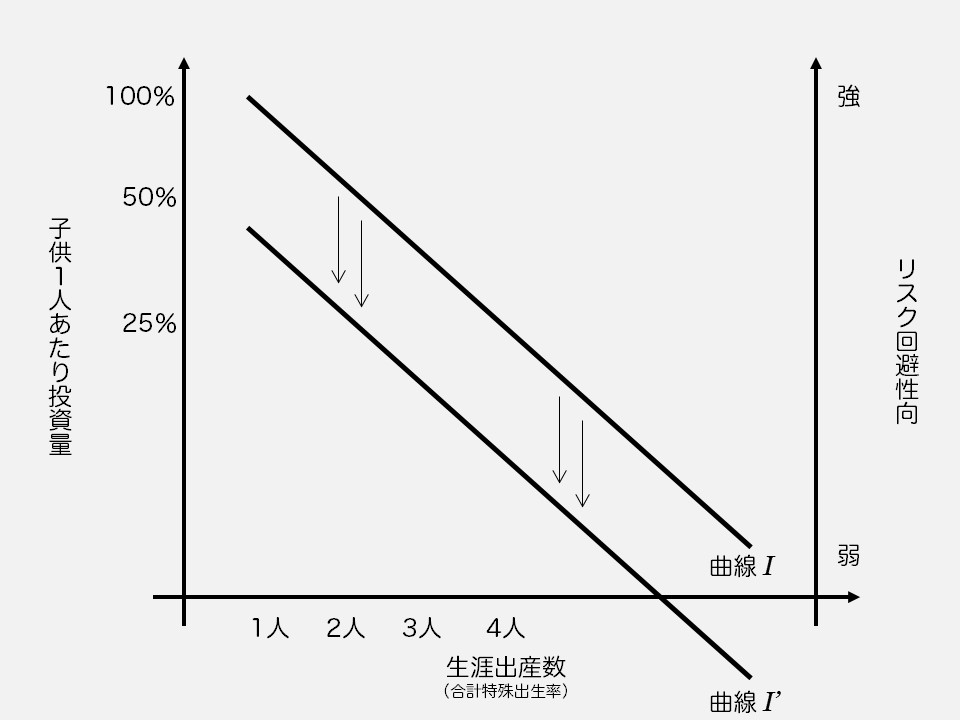

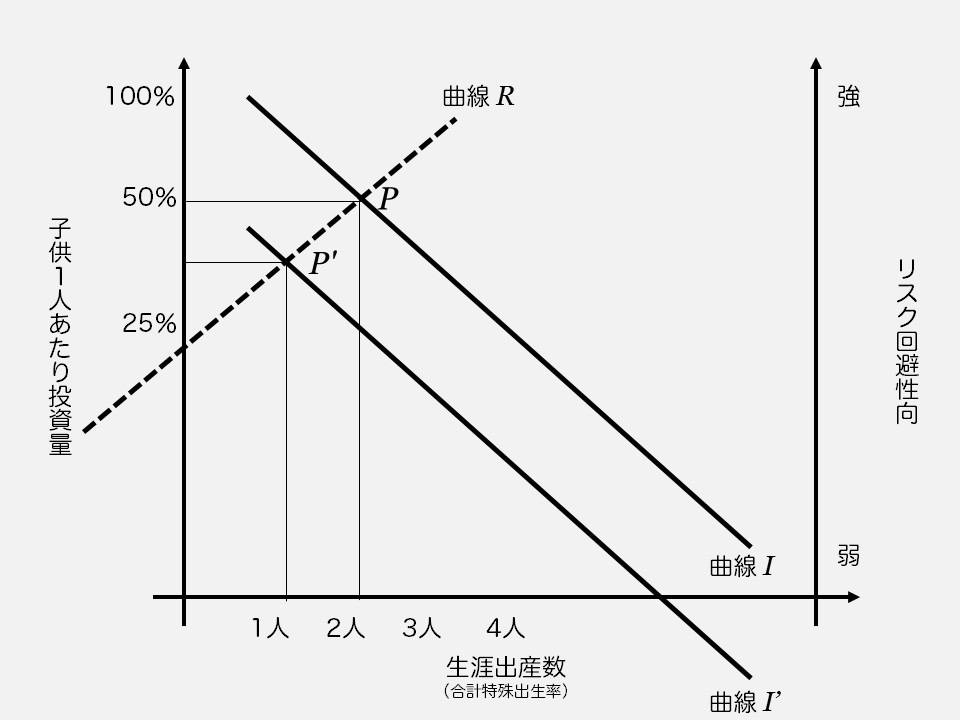

ここで、親の生涯所得が変わらないにもかかわらず、教育費が高騰した場合を考えてみよう。たとえば、教育・養育にかかるコストが2倍に増えた場合、子供の数が変わらなくても、その子への投資は半分になってしまう。このことは、曲線Iが下向きにシフトすることで表現できる。(※シフト=平行移動)

曲線Iが曲線I’までシフトした場合、新たな均衡点P’の水準で親は子供の数を決定する。したがって、合計特殊出生率は下がる。

ここでは「教育費が高騰する場合」を考察したが、若年層の低所得化でも同じことが言える。

将来、自分の生涯所得が増えない・もしくは減るだろうという予想が成り立つなら、それは曲線Iの下向きシフトで表現できる。新たな均衡点P’が1人以下の水準まで下がった若者は、子供を作ろうとしないし、結婚もしない。日本は婚外子が極めて少ない国で、結婚と出産が強く結びついている[*1]。子供を作らない(作れない)なら、同棲しているカップルであっても結婚には踏み出さない場合が多いようだ。

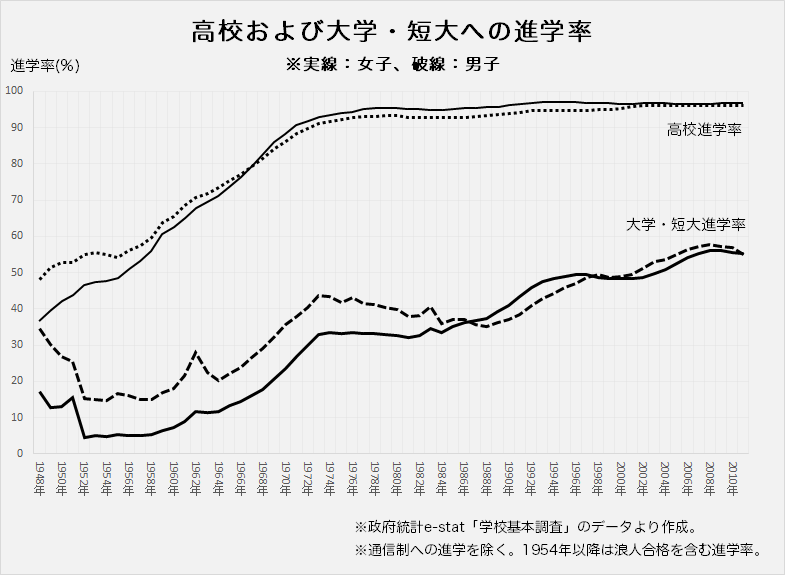

日本では戦後、男女を問わず高学歴化が進んだ。

(※余談だが、とくに注目すべきは女子の大学進学率だろう。合計特殊出生率が比較的高く、第2次ベビーブームの起きた1964~74年は、ちょうど女子の大学・短大進学率が急上昇した時期に重なる。したがって女性の高学歴化が少子化をもたらすという俗説は間違っている)

第二次大戦後に高学歴化が進んだのは日本だけではない。多くの先進国で同様の現象が見られたという。にもかかわらず、賃金所得の格差は戦後、それほど広がらなかった[*2]。個人的な感想から言っても、日本で格差拡大が盛んに議論されるようになったは21世紀に入ってからという印象がある。終戦から20世紀末の長期間に渡り、日本では賃金格差はあまり広がらなかった。

高学歴化が進んだにもかかわらず、だ。

つまり、以前なら中学校卒業レベルの所得階層の仕事を、現在では高校卒業レベルの人々がやるようになった。以前なら高卒レベルだった所得階層の仕事を、現在では大卒の人々がやるようになった。だからこそ、高学歴化にもかかわらず、賃金格差はさほど広がらなかったのだ。

技術革新は、低スキルの仕事を機械に置き換えて、より高いスキルが必要な新たな仕事を生み出す。昭和の「お茶くみ」の仕事を、現在は自動販売機がやるようになった。昭和には数人がかりで作っていた営業資料を、現在ではパワーポイントがあれば1人で作れるようになった[*3]。技術革新はお茶くみと資料作成の仕事を奪う代わりに、自動販売機を管理する仕事や、MOS試験の監督官という仕事を生み出した。

したがって、技術革新の進む社会で、子供が親と同じ所得階層に属するためには、親よりも高度な教育を受ける必要がある。

これが技術と教育の競争だ。

現在では技術と教育の競争により、子供1人が必要とする教育コストは跳ね上がっている。これが曲線Iの下向きシフトを引き起こし、少子化解消の足かせになっているのだろう。教育や子供の医療の無償化は、少子化の対策として有効だと思われる。

「教育費の高騰は、少子化の原因ではない」

「若者の低所得化は、少子化の原因ではない」

こういうアホなことを言う人々を黙らせたくて、私は少子化の原因について調べ始めた。その結果、少子化のいちばんの原因は死亡率の低下らしいということが分かってきた。そして、死亡率の低下が少子化をもたらす理由を説明するために考えついたのが、冒頭の図に記載した少子化メカニズムだ。

もしもヒトが(※たとえばカエルのように)子育てをしない動物だとしたら、なるほど、どんなに教育費が高騰しようとも子供は減らないだろう。どんなに貧乏だろうとたくさんの子供を作るだろう。

しかし、現実の人類はそんな生き物ではない。子供には充分な教育を施したいと願うものだし、もしもそれが難しいなら、子供を持つことそのものを諦める。そういう生き物だ。「貧乏人の子だくさん」は、現代社会には当てはまらない。統計資料を見れば、現在では貧乏な人ほど結婚も出産も諦めることが分かる。

低所得化や教育費の高騰は、少子化に悪影響を及ぼす。

この記事で書いた少子化メカニズムを用いれば、このことをシンプルに説明できる。なおかつ、このメカニズムは20世紀後半に少子化を経験したアジア諸国の多くの例にあてはまる。子供の死亡率と、親の所得と、教育費とを同時に説明できる。もしもこのモデルよりも、より説得力が強く、より汎用性の高い少子化メカニズムのモデルがあるなら、ぜひ教えていただきたい。

私のモデルは「繁殖に成功するかどうか」を出発点に組み立てており、親の経済的効用を出発点にするゲーリー・ベッカーやジョン・C・コールドウェルらのモデルとは根本的に異なる。

経済的効用を求める生き物は、地球上には人類しかいない。一方、ほぼすべての生物が繁殖を行う。繁殖行動は、いわばヒトのもっともアニマルな部分だ。ヒトの親は、自身の経済的利益のために繁殖するのではない。繁殖したいから繁殖するのだ。

したがってヒトの繁殖行動は生物学の分野、すなわち進化論や生態学等で分析するほうが適切だろう。経済的効用からそれを分析するのは、巻き尺を使って水の温度を測ろうとするようなものだ。

なお、少子化に対する進化心理学っぽい分析は、拙著『失敗したら即終了!』に詳しく書いた。一読いただければ幸いである。

とはいえ私の調査範囲は狭く、いまだ不完全だ。

この少子化メカニズムの正誤が気になる人は、ぜひ追試を行っていただきたい。情報源は以下の通り。お手持ちのパソコンとExcelで簡単に確かめられるはずだ。ぜひインターネットの集合知の力を見せてほしい。

■フローニンゲン大学GGDCマディソン・プロジェクトデータベース

どんなに優れた意見であっても、ソースが無ければ九仞の功を一簣に虧く。能書きはいいからソースを示せ。それがネット上で議論をするときの鉄則であるはずだ。

【お知らせ】このブログが本になりました!

タイトルは『失敗すれば即終了!』です。

過去の人気記事に大幅な加筆修正をしてまとめました。

[*2]トマ・ピケティ『21世紀の資本』みすず書房(2014) p282以降、p316以降

[*3]もしもインターネットがなかったら・・・ - Yahoo! BB

※余談のこれまた余談だが、中絶や避妊については拙著の中で議論している。端的に言えば、中絶は子供を生まない手段でしかなく、目的ではない。現在では圧倒的多数の人々が避妊によってバースコントロールをするようになった。経済的な理由での中絶が無くなれば、なるほど少子化は緩和できるかもしれない。だが、中絶禁止には賛成できない。取り除くべきは「経済的理由」のほうだろう。

※余談の余談のさらに余談。死亡率の低下が少子化をもたらすという仮説への反論として、フランスでは死亡率に先だって出生率が下がり始めたという話がよく持ち出されるらしい。そんな話は百も承知だ。フランス一国の例ではよく分からないから、私は以前の記事でアジア15カ国のデータを調べたわけだ。産業革命前後のヨーロッパで起きた出生率低下は繁殖に要する社会的コストの高騰によるもので、私の考えた少子化メカニズムに当てはめれば曲線Iの下方シフトで説明できる(と思う)。機会があれば詳しいデータを精査してみたい。

※さらに余談。第2の人口転換論はスウェーデン、ドイツ、オランダ、ベルギー等の北ヨーロッパではよく当てはまるそうですが、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア等のアグロサクソン系の国々ではそれほどポピュラーではない理論だそうです。少子化を女性の社会進出のせいにしたい「上品なミソジニー」の理論だと私は思っています。この記事に書いたとおり、経済発展は「技術と教育の競争」を引き起こして養育コストを引き上げ、曲線Iの下方シフトと少子化をもたらします。北欧諸国でも似たようなことが起きていたのではないでしょうか。なお、ここでいう養育コストとは子供を社会的に認められた「立派な大人」にするために必要なあらゆるコストのことで、学校教育のコストとはイコールではありません。