今回はジョゼフ・キャンベルが「気づかなかったこと」について考察する。

ここ最近、「キャンベル! キャンベル!」と、まるでスープ会社のCMよろしく叫んでいるがステマではありません。

キャンベル:スープ(チキンヌードル) Campbell's Soup - Chicken Noodle

- 出版社/メーカー: キャンベルジャパン株式会社

- メディア: その他

- この商品を含むブログを見る

◆

1.キャンベルが見つけた人類の共通性

キャンベルは世界中の神話を比較研究することで、人類共通の精神構造を見つけ出そうとした。

あらゆる物語の原型は、いまから4000年前のメソポタミアで完成していた。かの有名な『ギルガメッシュ叙事詩』だ。詳細は割愛するが、それこそ現代の『スターウォーズ』や『ドラゴンボール』にも共通する物語構造を『ギルガメッシュ叙事詩』は持っていた。「神の起こした大洪水を生き延びる」というシーンもあり、旧約聖書への影響がうかがえる。

面白いのは、ネイティブアメリカンの神話にもよく似た物語構造が見つかることだ。出アフリカを果たした人類が最後にたどり着いた土地、それがアメリカだ。文化的には隔絶されているはずなのに、中央アジアとよく似た物語を彼らは再発明していた。

したがって、人類には共通の「精神性」があるのではないか――と、キャンベルは考えた。物語とは、人生の縮図だ。ヒトが「好ましい人生」だと感じる生き方は、根本的な部分では一緒なのだ。共通の「願望・欲求・恐怖・畏敬」に突き動かされて、私たちは物語を創る。神話の共通点とは、つまり人類の心の共通点である。

だからこそ、そういう共通点を見つけ出せばヒトは分かりあえるはず。それがキャンベルの悲願だった。

――ユダヤ教、キリスト教、イスラム教。そして、その三つが同じ聖書の神に三つの違った名前を与えているために、仲よくやっていけない。彼らは自分たちの隠喩のおかげで行き詰まっており、その隠喩が何を意味するかを理解していないのです。

しかしリチャード・ドーキンスにどっぷりと染まった私からすれば、キャンベルは甘い。カトリック教徒だったキャンベルは、神の御名のもとに人類は等しいとでも思っていたのだろう。しかし、神はいない。「共通点があれば分かりあえる」というのは幻想だ。私たちは「よく似ている」からこそ対立し、いがみあうのだ。

- 作者: 日高敏隆,遠藤知二,遠藤彰,リチャード・ドーキンス

- 出版社/メーカー: 紀伊國屋書店

- 発売日: 1987/07

- メディア: 単行本

- 購入: 9人 クリック: 60回

- この商品を含むブログ (25件) を見る

2.社会は遺伝子の延長された表現型

「延長された表現型」という考え方がある。遺伝子の影響によって体毛の色が変わったり、分泌するホルモンが変わったり――物質的・肉体的な形質の変化のことを、遺伝子の表現型と呼ぶ。

そして遺伝子の影響は、肉体的なものだけでなく動物の行動にも及ぶ。たとえばビーバーの巣作りやアリの社会性:一見すると文化的にも見える動物の行動にも、遺伝子は間違いなく影響している。つまりこれらの行動は、肉体の外側にまで延長された(extended)表現型なのだ。

では、私たちの行動はどこまで遺伝子に支配されているのだろう。私たちの行動のうち、どこまでが遺伝子に突き動かされた生得的なもので、どこからが文化的なものなのか――。境界はどこにあるのだろう。

たとえば「鳥のさえずり」の例を考えてみよう。鳥のさえずりにはパターンが――いわば文法のようなものがあると知られている。若いオス鳥は上手くさえずることができず、年長の鳥たちの歌声を模倣することで、さえずりのパターンを学習していく、らしい。

(で、そういう鳥のさえずりのパターンを記録してみたら遺伝子の変異よりもはるかに速いスピードで変化・進化していた――という研究があったような気がするけどソース失念。夢でも見ていたのかもしれない)

おそらく「メスを呼ぶためにさえずる」というところまでは遺伝子の支配下だろう。延長された表現型だ。敵に襲われているとか極限まで飢えているとか、そういうのっぴきならない状況でない限り、彼らはさえずらずにはいられない。遺伝子によって「さえずる」という本能がプログラムされているからだ。

しかし「どのような歌をうたうか」という部分までは、遺伝子は支配していない。「だいたいこんな感じの声で、こんなリズムで歌えばいいんじゃね?」という方向性までしか、遺伝子には決められない。で、その「だいたいこんな感じ」が非常に大雑把だからこそ、鳥のさえずりは多彩なパターンを持った。文化の誕生だ。

面白いのは、遺伝子が生存競争をするように、文化も生存競争している(かのように見える)ことだ。

たとえば、もしも「よりメスにモテるさえずり方」が発明されたなら、オスたちはこぞってそのパターンを模倣するだろう。メスにモテるという目的に向かって「古い歌」と「新しい歌」が競争し、より有利なほうが学習される、生き残る。これが「文化」の生存競争だ。※このあたりは比喩的に書いているので真に受けないこと。

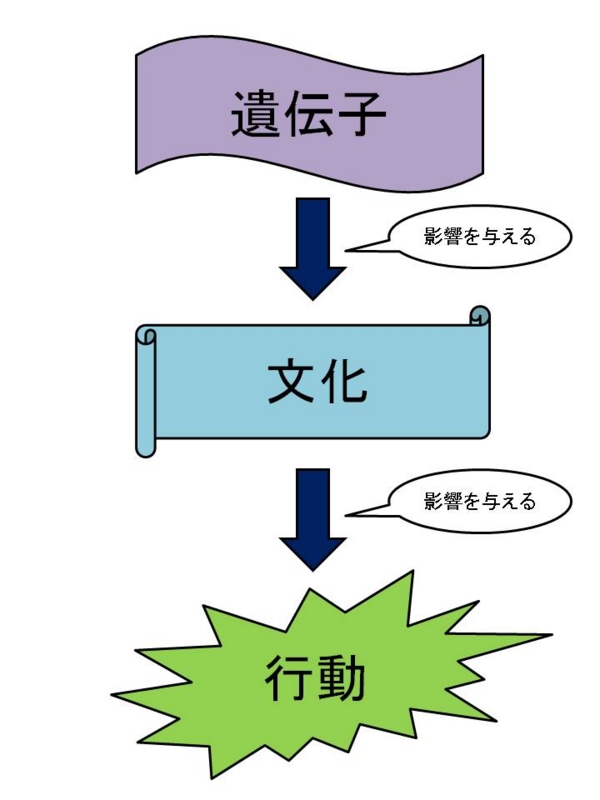

私たちの行動は遺伝子の延長された表現型であり、その根底には本能がある。けれど、本能がそのまま行動として出現するわけではない。「模倣・学習」をする動物の場合、本能を「文化」へと昇華させて、行動を決定している。図解するとこんな感じ。

注釈すると、遺伝子や文化は行動に影響するだけだ。行動を支配し、完全に制御できるわけではない。私たちは本能や文化に影響されるだけであって、それに隷従する社会的ゾンビではない。この点は強調してしすぎることはないだろう。

ともあれ、ヒトも生物である以上、遺伝子の影響からは逃れられない。私たちが生きるこの社会は、「神話」や「物語」を土台にしている。そして「神話」や「物語」の根底に人類共通のモノが流れているとしたら――。“それ”こそが、私たちの遺伝子が作り出した本能なのだ。ヒトの社会もまた、ヒトの遺伝子の延長された表現型である。

神話や物語は、文化の一形態だ。キャンベルはそれらを比較することで文化のベールを取り払い、ヒトの遺伝子が作り出す「変えがたい行動原理」に触れた。私たちの精神に人種や民族を超えた共通点があるとしたら、それは私たちホモ=サピエンスが単一の種だという証拠だ。

遺伝子に突き動かされるから、私たちは物語らずにはいられない。けれど遺伝子は、物語の詳細までは支配できない。だから私たちの文明は、多彩な神話を生みだした。

3.文化の生存競争

遺伝子の場合なら、より多くの子孫に受け継がれたモノだけが生き残る。そして文化の場合なら、より多くの個体に模倣・学習されたモノだけが生き残る。これが文化の生存競争だ。

問題は、「誰が競争相手になるか」だ。

たとえばサバンナに生きるハイエナを考えてみよう。彼らのライバルは、シマウマでもインパラでもない。ハゲワシやシデムシのような屍肉食の動物と、同じえさをめぐって競争している。生態が似ているからこそ競争が生じるのだ。ライオンのライバルはゾウでもキリンでもない。同じネコ科の肉食獣だ。

このような競争は、遺伝子レベルでも生じる。たとえば二重まぶたを作る遺伝子のライバルは、胆汁を作る遺伝子ではありえない。一重まぶたを作る遺伝子こそが競合相手になる。二重の遺伝子と一重の遺伝子は、同じ遺伝子から突然変異によって生まれた双子のようなものだ(と思う)。しかし「ぱっちり二重がモテる(=確実に子孫を残せる)」という状況が続けば、一重まぶたの遺伝子は環境から駆逐されるだろう。ある遺伝子の競争相手は、他のよく似た遺伝子だ。

これは私たちの社会でも同じだ。ぞうじるしのライバルはキリンでもライオンでもなく、タイガーだ。生物も、遺伝子も、そして文化も、よく似ている者同士こそがライバルになる。

したがって、「共通点を見つければ解りあえる」という期待は甘い。ユダヤ教とイスラム教徒、キリスト教がなぜ対立の歴史を歩んだのか:それはよく似ていたからだ。似ているからこそ伝道師たちは「相違点」を強調し、結果として対立が深まった。カトリックとプロテスタントがなぜ血塗られた歴史を歩んだのか、京都の日蓮宗が一向宗の山科本願寺を焼き討ちしたのはなぜか。それらが同じ宗教の突然変異どうしだったからだ。

ヒトは共通点よりも相違点に注目し、相手を滅ぼそうとする。なぜなら、そういう性質を持った文化でなければ駆逐または吸収されて、生き残れなかったからだ。民族も宗教も問わず、私たち一人ひとりの行動は「同族嫌悪の文化」を土台にしている。レイシズムは遠い異国ではなく、隣国に向けられる。かつてのユーゴスラビアを見よ。

※この点はキャンベルもよく理解していたようで、「共通点で神話を融合させよう」とは言わず、「人類共通の新しい神話を創ろう」というスタンスだった。同化は不可能で、一新するしかないと気づいていたのだ。

だから、もしもあなたに「大嫌いな人」がいるとしたら、たぶんその人はあなたによく似ている。客観的に比較したら、共通点のほうが多いはずだ。双子のようによく似た相手だからこそ、「絶対に許せない相違点」が目立ってしまう。その人はあなたにとって、文化的な生存競争のライバルなのだ。

4.共生の道

文化は、まるで遺伝子のように生存競争している。が、文化と遺伝子とは一つだけ重要な違いがある。それは文化は同時にいくつでも持てるし交換可能だという点だ。

遺伝子ならば、生まれ持ったものを生涯使い続けなければいけない。モンゴロイドとして生まれた私は白人や黒人になれないし、O型の人はA型やB型の遺伝子を持つことができない。遺伝子は「持てる数」が決まっており、なおかつ交換不可能だ。

私の友人に、日本経験の長いアメリカ人がいる。彼は敬語を使いこなし、褒めれば謙遜する――日本的な文化を内面化している。友人たちで遊ぶときも、誰も彼を外国人扱いしない。彼はすでに充分に「日本人」だ。

しかし、それで彼の「アメリカ人」としての物語が失われたわけではなく、心の奥深くに根付いている。彼はアメリカ人であると同時に日本人でもあるのだ。さらに祖父母は中東の出身だという。米国、中東、そして日本――。融合しえない複数の物語が、彼の心の中で同居している。

あるいは学生時代の同級生の、10歳から日本で暮らしている中国人。彼もまた「中華の心」と「和の心」を同時に持つ人だった。さらに私の友人のなかには、イギリス国籍を持つオーストラリア育ちの台湾人――なんて人もいる。Facebookってすごいね。

私たちの文化は簡単には融合しないし、すぐに対立する。が、それらを同時に心へインストールして、共存させることもできるのだ。自分の行動の土台となる物語が時代遅れだと感じた時は、新しい物語を再摂取することもできる。

これが「文化」の特長だ。

フラット化する時代だからこそ「多様化」が大事だと言われている。けれど、それは「自分と違う他者を認めましょう」というだけの話ではない。その人たちと対話し、その人たちの価値観を取りこみ、あなたの心の中を多様化させよう――。そういう話をしているのだ。地球の裏側と光の速さでつながる時代だからこそ、吸収力のある柔軟な心が必要だ。

人類共通の新しい神話を創ることは可能だろうか。人々の精神的土壌を、たった一つにまとめることはできるだろうか。

私は不可能だと思うし、全体主義は多様性を喪失させるだけだ。私たちホモ=サピエンスは進化のゴールではない。100万年後の子孫へと続く、通過点に過ぎない。ならば、私たちの文化――遺伝子の延長された表現型――も多様性を維持し、進化しつづけなければいけない。

多様性を維持したまま、争いをなくす:そのためには個々人が「多様な存在」になるしかない。世界が多様化するのではなく、私たち一人ひとりが内面を多様化させるのだ。

◆

オプシンという遺伝子がある。

眼球の網膜で発現し、私たちに「色覚」を与えてくれる遺伝子だ。哺乳類の多くは、青オプシンと赤オプシンの2種類しか持っていない。そのため緑色の判別ができず、あなたの飼い犬・飼い猫は、ヒトでいう赤緑色盲のような世界を目にしている。

ところが霊長類の場合、進化の過程で赤オプシンが突然変異して、緑オプシンが生まれた。これによりヒトの仲間は光の三原色を区別できるようになり、色鮮やかな色覚を手に入れた。

赤オプシンの遺伝子と緑オプシンの遺伝子は、補完的な働きをしている。よく似た遺伝子同士でありながら、競合せずに共存している。そういうやりかたもあるのだ。

多様な文化が隣合わせになる時代――この時代を生きるヒントを、生物は教えてくれる。

.